数字の理解が始まるタイミングはいつ?遊びを通じて数字を身につける楽しいアイデアと成果

「子どもが小学校入学までに数字を理解させたい」と思うママやパパはいるでしょう。

ですが、子どもが何歳までに、いくつの数字を数えられるようにしておくべきなのか疑問が浮かびますよね。

子どもの数の理解には段階があり、いきなり数字が読めるわけではありません。

まずは、子ども自身の発達段階を理解してあげることが大切です。

子どもの発達は、首座り・寝返り・ハイハイ・つかまり立ちと段階を経て進むのと同じです。

その段階において個人差があることは、ママやパパだからこそ十分に理解できているかと思います。

発達や興味の対象を理解した上で、アプローチ方法を柔軟に変化させてあげましょう。

お風呂で一緒に数字を数えたり、好きなキャラクターや道行く車の数を数えたりと、数を数える場面は日常生活の中でたくさんあります。

我が家では遊びやプリントを通してアプローチし続けることで、長男は気が付けば数字が大好きな子になりました。

4歳を過ぎてから1ケタの足し算ができるようになり、駄菓子屋さんに行けば計算しながら買い物に挑戦しています。

こちらでは、我が家で実際に効果のあった取り組み方などをご紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

目次

数字の理解が始まるタイミングはいつ?

数字に興味を持つのは3歳頃

2歳前後で言葉がたくさん出てくる子もいますが、3歳頃になると会話が成り立つようになります。

言葉の意味を理解する時期なので、一方的なお喋りだけでなく質問に対しても答えられるようになっていきます。

「お名前はなんて言うの?」「いま何歳なの?」などの答えがしっかり返ってくるようであれば、数を数えて遊ぶのも楽しめるでしょう。

数の概念を理解するのは5~6歳頃

数を正しく理解するというのは、数の概念を理解するということです。

具体的には「順序数」「集合数」この2つを理解できているかがポイントとなります。

順序数

「順序数」とは、何番目に何があるかを表します。

例えば「左から3番目のブロックをとる」「1番前に座る」といった順序のことです。

集合数

「集合数」とは、物の多さ・集まりのことを表します。

例えば「左からブロックを3つ取る」「お友達は全員で5人」などのことです。

この「順序数」と「集合数」を理解していることで「数の概念」が身についていると言えます。

この数の概念に基づいて小学校で、足し算・引き算などを学んでいきます。

数の基礎の発達段階

「数の概念」の理解の前に、「数の基礎」を学ぶ必要があります。

数の基礎とは以下の3つで成り立ちます。

- 数唱… 言葉で「いち、に、さん」と数える

- 数字…「1」「2」といったアラビア文字

- 数量…「1つ」「2つ」など個数を表す数

目安としては

4歳頃に10までの数唱・数字の理解、4個程度の数量の把握。

5歳頃に2桁の数唱・数字の理解、8個程度の数量の把握。

6歳頃に1~100までの数唱・数字の理解、10個以上の数量の把握。

このような数の基礎段階を見ると、なかには「うちの子はまだできない」「早く教えなきゃ」など焦りや不安を抱く方もいるかもしれません。

これらはあくまで目安とし、お子さんの年齢や発達段階に合わせてアプローチしてあげて下さいね。

遊びを通じて数字を身につける楽しいアイデアと成果

具体的にどうやって「数の基礎」を定着させれば良いのかわからないと言う方のために、我が家で実際に取り組んだ方法をご紹介します。

数字が登場する絵本の読み聞かせ

年齢が低いうちから効果がある方法と言えば、やはり絵本の読み聞かせではないでしょうか。

言葉が出る前から、親子のコミュニケーションとしても取り入れてみてほしい方法の1つです。

たすひくねこ

ネコが1匹ずつ増えたり減ったりしながらお宝を探しに冒険に出掛けるストーリーです。

可愛いイラストで子どもに親しみやすく、各ページに「足し算」「引き算」が記載されているので楽しみながら数字も学べる1冊です。

各キャラクターには名前や性格の設定もあり、冒険というテーマなので、我が家の男児2人はいつも大笑いしながら読んでいます。

同じ言い回しが繰り返される場面もあるので、セリフを覚えながら「ひらがな」を読む練習にも向いています。

さんすうサウルス

内容は足し算、引き算に加えて、2桁の数字や掛け算、割り算など、ページが進むごとに難しくなっていきます。

ですが、ストーリー自体は恐竜のきょうだい達がメインということもあり、幼児でも嫌がるどころか何度も読んでほしいとお願いされるほどお気に入りの1冊となりました。

我が家の恐竜大好きな次男もそうですが、それほど恐竜に興味を持たなかった長男でさえも楽しんでいます。

数字を学ぶことを目的としなくても、恐竜好きのお子さんには大喜び間違いなしだと思うのでオススメです。

おうさまがかえってくる100びょうまえ!

家来たちは王さまが留守の間に部屋を散らかしてしまい、タイトル通り王様が帰ってくるまでの100秒でお片付けをするというストーリーです。

内容はとてもシンプルで、各ページには数字のみが大きく記載されています。

イラストが細部にこだわっているので、読むたびに新しい発見ができるのも楽しめる要素の1つです。

単純に1~100まで数えることがメインですが、子ども達はシンプルさに引き込まれ、いつも大きな声で数を数えています。

数字の順序を楽しく覚えさせたいと考えている人にはオススメの1冊です。

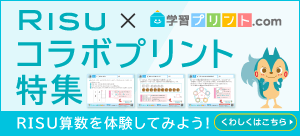

数字を楽しく書く練習

声に出して数字を読めるようになっても、実際に数字を書くためには違う難しさがあります。

そんな時は「学習プリント.com」にも掲載している無料プリントなどで楽しく取り入れてみてはいかがでしょう。

てんつなぎ

数字の順序を覚えるのに効果的です。

数字を順番通りに正しく線を繋ぐことでイラストが完成します。

まずは1~10を繰り返し何度も挑戦し、しっかりと定着したら30、50と数を増やしていきます。

ここでのポイントは「声に出して読む」ことです。

文字を音読することと同様に、数も声に出すことで記憶に定着しやすくなります。

お子さんと一緒に数えながら、次に進むべき場所は指差しをして導いてあげると良いですよ。

最初からできる子なんていませんから、スモールステップで進んでいきましょう。

数字のポスターがあれば子どもが自分で確認できるようになるので、一緒に印刷しておくと良いですね。

なぞり書き

「ひらがな」でも同じことが言えますが、最初から1人で書ける子はいません。

書き順やカタチを覚え、繰り返し練習することで書けるようになります。

個人差もありますが、特に「8」は一筆書きであるものの難しいと感じる子も多いのではないでしょうか。

鉛筆の持ち方は勿論、書き始めなどに気を付けながら見守ってあげてください。

数字の塗り絵

数量感覚を養うのに、数字の塗り絵も効果的です。

「3つ赤で塗ろう」などの問題となっており、まだ鉛筆が上手に持てない子でもクレヨンで塗り絵遊びができます。

「数量」と同時に「色」の名前も覚える練習にもなりますよ。

量や大きさ、長さも学ぼう

こちらは数量の基礎と集合数も楽しく学びやすいプリントです。

視覚的に数の把握をする練習ができます。

「多い・少ない」「大きい・小さい」「高い・低い」「長い・短い」といった内容は、小学校に上がると算数問題としてよく出題されます。

未就学のあいだから基礎を知っているか知らないかで、学習スタート時にハードルを低くしてあげられるのではないでしょうか。

数字にまつわる遊びの提案

プリントを使わなくても数字に関係する遊びはたくさんあります。

例えば、お風呂で「10まで数えてから湯舟を出て良いよ」など、数を数えることを日常的にしているご家庭もあるでしょう。

運動会では玉入れをして皆で数を数えたりしますよね。

工夫やアイデア次第ではいろんな遊び方が可能ですが、我が家の子どもたちに大ヒットした遊びをご紹介します。

トランプ遊び

トランプと聞くと幼児期の子には難しいと感じる方もいるかもしれませんが、我が家では3歳頃から遊んでくれています。

「エース」や「ジャック」「クイーン」「キング」などに関しては数字表記では無いので、最初は理解できなくても当たり前です。

ですが、単純に数字を順に並べるだけで子どもは夢中になっていました。

また「ハート」「ダイヤ」「クローバー」「スペード」と模様を合わせる作業も、絵合わせの感覚と似ていて楽しかったのだと思います。

子どもの成長が進むと「七並べ」や「神経衰弱」で大盛り上がりするようになりました。

まずは難しいルールは無しで、絵合わせ感覚で自由に遊んでみましょう。

すごろくゲーム

「すごろく」と言えばサイコロが必須となります。

サイコロを振るだけでも子どもは楽しめますし、数字が6までしかないのも理解しやすいですよね。

「すごろく」は進んだり戻ったりしながら遊ぶゲームなので、「マス」の数え方が定着して数量感覚を養えます。

「1回休み」のマスに止まれば、自分の順番や「1回」という回数のルールも理解できるようになります。

「すごろく」が楽しめるようになったら、「リバーシ」など色んなボードゲームに挑戦してみるのも良いですよ。

我が家では未就学児でも楽しめそうなボードゲームを探し、こちらを購入しました。

4歳と3歳の子でも理解しやすいようで、種類も豊富なので日々いろんなゲームをして遊んでいます。今ではすっかり家族団らんには欠かせないアイテムとなりました。

まとめ

何事にも共通して言えますが、大切なのは「自分の子と向き合う」「今のライフスタイルに組み込める内容なのか」という点は、子どもの成長と共に考え続ける必要があります。

繰り返しになりますが「AがダメならB」「BでもダメならC」と、子どもの発達や性格に沿って柔軟にサポートしてあげましょう。

我が家の子どもたちは今でこそ数字が好きになってくれましたが、一歩前進するのに何日も掛かったことも勿論あります。イライラせずにサポートをし続け、子どもが1つのハードルをクリアした時は、お互いに大きな達成感に満たされました。

数字の理解は焦らず、そして楽しさを重視して取り組んでみて下さい。

この記事を書いた

サポーターママ

いとママ

2男のママ

いとママ

2男のママ

慎重派の長男と猪突猛進の次男をもつ、年子男子のママです。

出産を機に退職して、現在は専業主婦として在宅ワークに挑戦中。

元気があり余っている年子男子の相手は、ハードな日々の連続ですが、それと同時に楽しい出来事で溢れています。

上手くいかない事なんて、今でも山ほどあります。ですが「なるようにしかならない」とポジティブ思考で乗り越えてきました。

実体験から少しでも不安や悩みが吹き飛ぶような情報を発信しますので、お役に立てれば幸いです。

この記事が気に入ったらシェア

歯科医師 ゆう歯科クリニック

監修

伊藤裕章先生 監修