母乳が出なくても泣かないで!ミルク育児のメリットとやり方・先輩ママからのアドバイス

母乳には栄養素や免疫物質が多く含まれていることから、母乳で育てたいと思っているママも多いのではないでしょうか。

確かに親子のスキンシップになったり、ママの産後の回復も早まったりとメリットも多い母乳育児ですが、母乳の出やすさにはママの体質も関係しており、状態によってはミルクに頼らざるを得ない可能性も出てきます。

ですが、ミルク育児にはミルク育児ならではのメリットがたくさんあります。

今回は、ミルク育児経験者の筆者が、ミルク育児のメリットややり方についてご紹介します。

目次

ミルク育児は赤ちゃんの成長に影響するの?

母乳、特に初乳には、ウイルスや細菌の侵入を防ぐ免疫物質が含まれていることから、産院で初乳だけは頑張って飲ませるようにと言われた方も多いのではないでしょうか。

赤ちゃんの病気予防ができると言われていたり、スキンシップで親子の絆が深まるといった観点から「できれば母乳で育てたい」と考えているママもいることでしょう。

確かに初乳は大切ですが、ママの体質的に母乳が出なかったり、赤ちゃんがすぐ寝てしまう等でうまく初乳が飲ませられなかったとしても、その後の赤ちゃんの免疫機能に大差はでないと言われています。

赤ちゃん用ミルクの質はどんどん良くなっており、栄養面的にも赤ちゃんの発育・発達的にも母乳と変わらないとされています。

むしろミルクの場合はママ以外の方でも対応でき、ママも薬やカフェインを気にしなくてなどメリットもたくさんあります。

では、ミルク育児のメリットについて、順番に詳しく見ていきましょう。

ミルク育児のメリットと授乳方法

体質的に母乳が出にくかったり、体調不良等で母乳が難しい場合はもちろん、筆者は外出時に備えてぜひミルク育児をおすすめしたいと思っています。

では、具体的にミルク育児にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

授乳時のポイント等も合わせて詳しくご紹介します。

ママ以外の人も飲ませることができる

筆者個人的には、これがミルク育児の一番のメリットだと思っています。

母乳だとどうしてもママしかあげることができず、ママはスケジュール調整が大変です。

外出のタイミングを気にしなければならないことはもちろん、カフェインや薬の服用のタイミングも考えなければなりません。

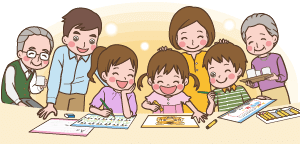

一方、ミルク育児であればパパをはじめとする他の家族でも対応することができます。

どうしても赤ちゃんと関わる時間がママと比べて少なくなるパパ。パパにミルクをお願いすることで赤ちゃんとパパの2人の時間も増えますし、パパも育児に対する当事者意識が芽生え、良いことづくしだと筆者は考えています。

ただ、赤ちゃんも3ヵ月頃になると、誰からミルクをもらっているのか分かるようになり、「ママでないと嫌だ」となってしまう場合もあります。

そのため、生まれてすぐの頃から少しずつママ以外の家族にもミルクをあげてもらうと、赤ちゃんもいろいろな人からミルクをもらうことに慣れ、スムーズに進みます。

ちなみに筆者は2024年現在、7歳と0歳の子がいますが、平日の忙しい時には7歳の上の子もミルクをあげてくれます。

ミルクを使うことに引け目を感じず、ぜひ家族一丸となって赤ちゃんのお世話にかかわってくださいね。

赤ちゃんの飲んだ量が分かりやすい

母乳だとどうしても赤ちゃんの飲んだ量がはっきり分からず、授乳間隔もどの程度であげると良いのか分からなくなってしまいますよね。

母乳は赤ちゃんが欲しがるタイミングでOKと言われていますが、外出時等しばらく授乳できなくなる前はしっかり飲んでくれたことを確認しておきたいものです。

一方、ミルクの場合は飲んだ量が一目瞭然です。

完全ミルクの場合は、月齢に応じてミルク缶に記載の量を目安にあげることが推奨されていますが、ミルク量や間隔もあくまで目安のため、前後してもあまり気にすることはありません。

赤ちゃんによっては、ミルクの味に好みがあったり、味の変化に敏感な子もいたりするため、まずはいろいろ試してみるのをおすすめです。

母乳と比べると腹持ちが良い

母乳と比べるとミルクは腹持ちが良いため、寝る前や外出でしばらく授乳できなくなってしまう場合はミルクが断然おすすめです。

母乳は消化に90分、ミルクは180分程度かかると言われているため、3時間間隔を目安にミルクをあげると良いそうですが、あくまでも間隔は目安です。

筆者は第一子出産後はあまり母乳が出なかったことと、生後6ヵ月から保育園に入園予定だったため、ミルク育児寄りの混合育児を行なっていました。

特に、夜は寝る前にしっかりミルクをあげることである程度まとまって寝てくれたため、私自身もからだがかなり楽でした。

ただし、混合で育てる場合は、生後3ヵ月頃から哺乳瓶かママのおっぱいかのどちらかに好みが分かれてしまう場合があります。

哺乳瓶でのミルクを好み、ママが乳腺炎などのおっぱいトラブルがないのであれば特に気にする必要はありませんが、どちらかと言うとおっぱいを好み、保育園に入園予定がある方は、哺乳瓶に慣れさせておきましょう。

母乳が出なくて悩むママへのアドバイス

思うように母乳育児ができないことから、栄養面やスキンシップ不足を気にするママもいるかもしれません。ですが、先述の通り、栄養面的には母乳もミルクも変わらないとされています。

また、ママの愛情は母乳以外に抱っこや語りかけなどでも十分赤ちゃんに伝わります。

赤ちゃんの顔を見て、「お腹すいたね~。ミルク飲もうか?」「お腹いっぱいになったね。眠くなったかな?」と話しかけるだけでも、赤ちゃんは「自分を見てくれている」と喜びます。

また、生後5ヵ月からは離乳食も始まり、離乳食の方を好んで、あまり母乳・ミルクを飲まなくなる子もいます。

実際に、筆者の上の子も離乳食が始まってからはそちらを好むようになってしまい、生後10ヵ月の頃には、食後のコーヒーのような感覚で、たまに食後にミルクを10~20ml飲む程度になってしまいました。思っていたよりも早くミルクを卒業してしまったため、当時は心配で保育園の先生やかかりつけの小児科の先生に聞いてみましたが、赤ちゃんが順調に大きく育っているようであれば問題ないとのことでした。

そのままミルクは卒業し、フォローアップミルクも特に使わないまま2024年現在小学2年生になりましたが、からだも丈夫でほとんど病気もせず、早生まれですが身長も平均より少し大きいぐらいの健康優良児です。

まとめ

ミルク育児のメリットは授乳方法について、いかがでしたか。

いまやミルクの質はとても良くなっていることと、共働き家庭が増えていることから現代では珍しくないミルク育児。ミルク育児の理由が「母乳があまり出ないから」であっても、決してひけめを感じることはありません。ママの愛情は抱っこや声掛け、一緒に遊ぶなどでも十分赤ちゃんに伝わっています。赤ちゃんがミルクを飲む期間は、子育ての中のほんの短い期間であっても、子育て自体はその後も長い間続きます。ママが「母乳で育てることができずに申し訳なかった」「ミルクに頼り切りでダメな母親だ」などと悲観的にならずに、明るくおおらかに子育てできる環境が大切です。それでも母乳育児を推奨する人は一定数いるかもしれませんが、「今のミルクって良いんだよ~!」「ミルクだから私がいなくても大丈夫!家族がチームで子育てできてるの」と、ミルク育児に自信を持って子育てを楽しんでくださいね。

この記事を書いた

サポーターママ

ゆうりママ

1女のママ

ゆうりママ

1女のママ

すみっこぐらしが大好きなおてんば女の子のママです。

育児とパートのすきま時間に、久しぶりのライター業を楽しんでいます。

趣味はランニングですが、最近はなかなかできていない現状...からだを動かすことも好きですが、食べることも大好きです。

コストコ、KALDIなどの輸入食品には目がありません。

「家族が楽しく過ごせるのが1番」をモットーに、程よく手抜きしながら日々家事・育児を楽しんでいます。

これまでの私の経験が少しでも多くの方のお役に立てたら嬉しいです。

この記事が気に入ったらシェア

歯科医師 ゆう歯科クリニック

監修

伊藤裕章先生 監修