ウガンダ算数学習支援|毎月の活動報告レポート2025

2025年1月より、ウガンダ学習支援は、ウガンダの子ども達の「算数」の強化を中心とした学習支援活動として再スタートしました。

「学習プリント.com」によるウガンダでの学習支援は、2022年の8月よりスタートしましたが、そこでは、塗り絵、数字の学習、折り紙、日本文化についてなど、さまざまな支援活動を行ってきました。

こうした活動は、子ども達の初めての経験を生み、「心の成長」や「創造性の育成」「思考力・集中力の向上」などを促す役割を果たしてきました。

特に、経済的に学校に通うことができない子ども達は、机に向かって集団で学習をする経験を持ち、普段の生活では得ることのできない学びの機会になったのではないかと思います。

2025年からは、こうした学習の機会からもう少しステップアップして、子ども達の将来にも活かせるような「算数」の学習を中心とした支援活動を実施することといたしました。

これまでも数字の学習をすることはありましたが、学校に通うことができない子ども達は、10歳前後であっても1から10までの数字を読んだり書いたりができないなど、学校に通っている子ども達との学習能力に開きがあることを感じていました。

また、学校に通っている子ども達であっても、指を使って計算をしたり、かけ算の答えをたし算で計算しながら答えを求めたりなど、頭の中で計算するのが難しい子ども達の様子を何度も見てきました。

ウガンダでは、小学校は義務教育のため政府援助によって比較的安価な学費で学校に通うことができますが、中学校は義務教育ではないため政府援助がなく、小学校に比べると学費が高額となるため、小学校を卒業できても中学校に通うことができない子ども達が数多くいます。

中学校に進学できない子ども達は、家の手伝いをしたり、社会に出て働いたりなどの選択肢を強いられることとなります。

こうした子ども達が将来的に社会に出た場合に少しでも活躍できるよう、2025年からは「学習プリント.com」で無料公開しているプリントを最大限利用して、子ども達の支援をしていきます。

毎月1回ずつの学習支援ではありますが、今後、子ども達の学習の様子をこの場でご報告していきますので、子ども達の取り組みをぜひご覧ください。

目次

第1回(2025年1月8日)

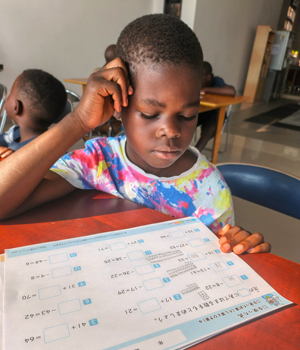

第1回めのこの日は、子ども達の学習レベルの確認を行いました。

ウガンダでは、経済的な理由などで学校の入学が遅れた場合、年齢が上であっても学力がそのレベルまで達していない場合、下の学年からスタートすることになります。

そのため、クラスにいる子ども達の年齢はさまざまです。

こうした背景から、子ども達に

- 学校に通っているか

- 年齢は何歳か

- 学年は何年生か

などをヒアリングし、学習レベルの確認を行いました。

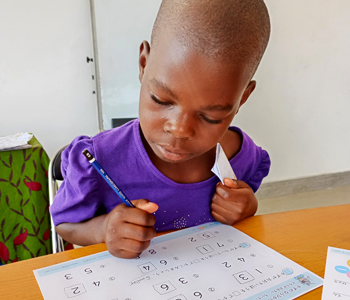

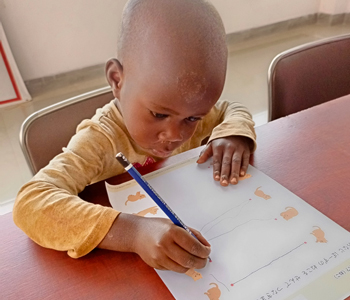

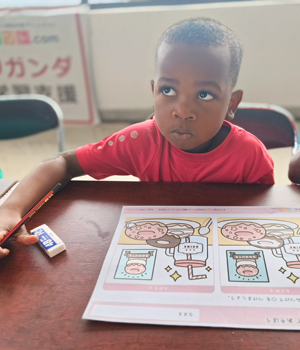

4歳、5歳の子どもで幼稚園に通っていない子たちは、ほとんど学習の機会を持つことはありません。

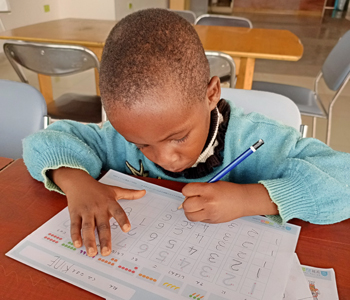

最初はこの子ども達に1から10までの数字の学習をしようと思いましたが、決まっていることを覚えるのが難しいことが分かり、数字の学習はひとまず断念し、運筆やちえあそびの学習をすることとしました。

【使用したプリント】

〇うんぴつ

- 線を引く1(線をなぞる)ステップ1 上から下の違う太さ お菓子

- 線を引く1(線をなぞる)ステップ1 左から右の違う長さ 成長したら

〇ちえあそび

- おなじはどれ?(ステップ1)ボール

- シルエットつなぎ(ステップ1)動物 果物

学習の機会を持つことがほとんどない子ども達が、こうした学習プリントに触れる機会はあまりないため、シルエットつなぎはやり方が分からずに苦労した様子でしたが、「下のライオンと同じ影はどれかな?」などと根気よく伝えることで、うまく同じものを探すことができるようになりました。

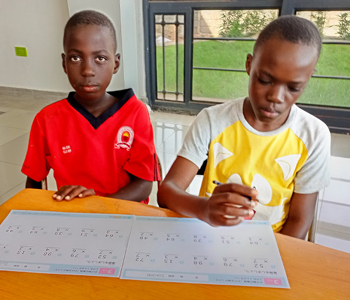

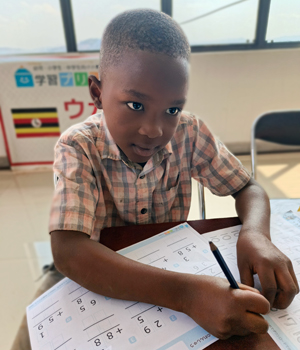

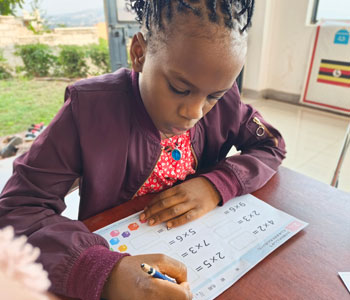

この日は、他にも小学2年生と5年生の子ども達が多く参加をしていました。

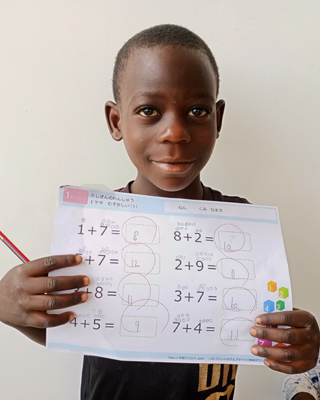

小学2年生の子は、数字の大きさ比べや、繰り上がりのない2桁+1桁のたし算を学習し、

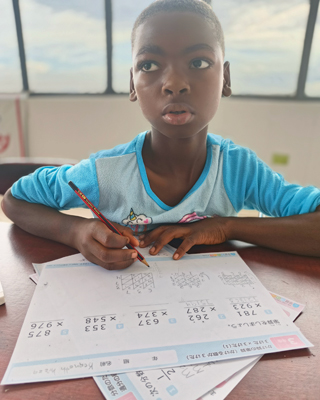

小学5年生の子は、2桁×1桁のかけ算の筆算を中心に学習しました。

※ウガンダでは12月に3学期が終了し、2月から新学年となるため、こちらの記事では子ども達から申告のあった新学年の学年で子どもの学年を記載しています。

【使用したプリント】

〇小学1年生用

- かずのならびかた(どちらが大きい・小さい)かんたん ※比べる数字が2つ

- かずのならびかた(どちらが大きい・小さい)むずかしい ※比べる数字が4つ

〇小学2年生用

- 1桁+2桁の足し算の筆算の練習問題 繰り上がりなし1

〇小学3年生用

- 1桁で掛けるかけ算の筆算の練習問題 2桁×1桁 1

小学2年生向けの数の大小を比較する問題では、子ども達は数の大小は理解しているものの、不注意による間違いが多かったため、再度見直しをして正しい大小を見つけてもらうように促しました。

小学5年生向けに実施した2桁×1桁のかけ算の筆算問題では、「これはかけ算の順番はどうすればいいの?」という質問がきたり、かけ算の問題にもかかわらず、例えば 52 × 7 を 52 + 7 としてたし算の答えを書く子がいたりしたため、次回はもう少し簡単なかけ算から実施していこうと思います。

第2回(2025年2月15日)

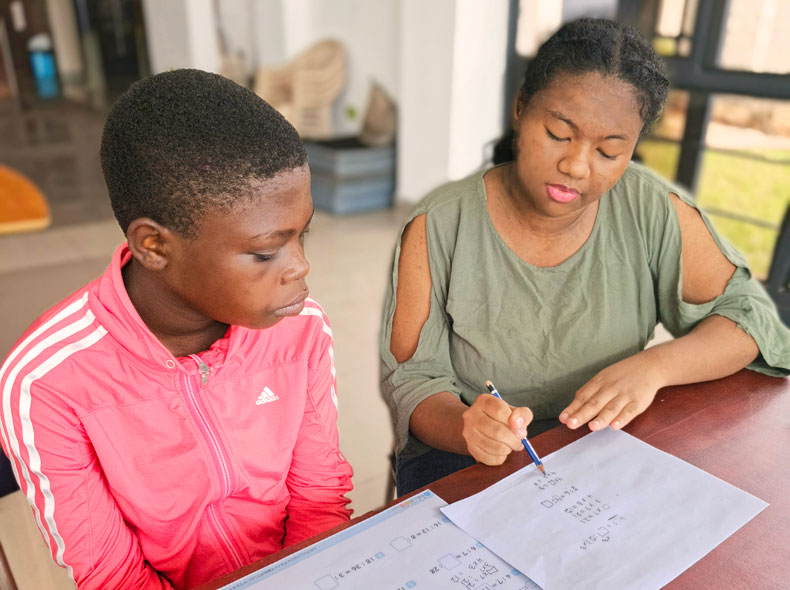

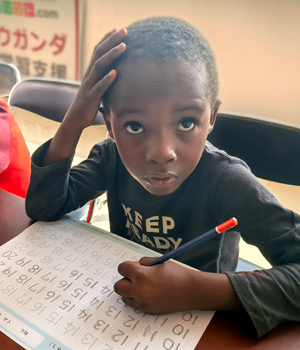

この日のウガンダ学習支援は、子ども達が新学年になって初めての学習支援の日でした。

寄宿舎に帰った子や、土曜日ということで教会に行く子ども達もいて、この日の参加は3歳から12歳までの6名でした。

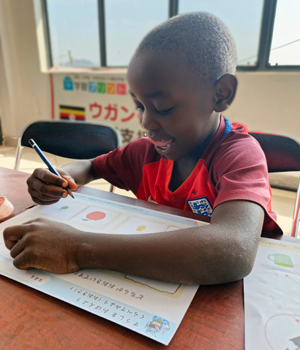

今回の学習支援では、未就学児は「運筆」「知恵遊び」、小学生は「数字の学習」「計算」を中心に、それぞれの学力に応じてプリント学習を進めていきました。

【使用したプリント】

〇未就学児

- 運筆 : 線を引く1 ステップ1、ステップ2

- 知恵遊び : おなじはどれ? ステップ1、ステップ2、ステップ3

〇小学生

- 小学1年生算数 : かずのならびかた(どちらが大きい・小さい)かんたん、むずかしい

- 小学1年生算数 : かずのならびかた(順番を覚えよう)

- 小学1年生算数 : いくつといくつ(線で結ぼう)5と10

- 小学1年生算数 : 2つの数の足し算の練習問題

同じ年齢の子どもであっても、幼稚園や小学校に通っているかいないかで学力レベルは大きく違ってきます。

また、年齢が高い子どもであっても、学校に通っていない子どもの場合、年齢が下の子どもに比べても学力レベルが低い場合があります。

そのため、子ども達がどんなことができるのかを見極めながら、学力に応じてプリントを渡していきます。

今回最年長の12歳の子は学校にほとんど通ったことがないため、一桁どうしのたし算をするのも〇を書きながら計算をしていました。

ただ、数か月前までは数字の読み書きが完璧ではない状態であったものが、今回はきちんと数字を正確に把握して計算をしていたため、自宅での努力の成果を今回は見せてくれたように感じました。

また、今回の学習支援をしながら感じたことが、子ども達と私との言葉の壁でした。

ウガンダの公用語は英語やスワヒリ語で、学校の授業は英語で行われています。

そのため、自宅で現地語のガンダ語で話をしていたとしても、学校に通っていれば英語の読み書きを習得する機会があります。

しかし、学校に通っていない子の場合、英語で話す機会が少ないため、私が英語で指導をすると理解が乏しく、それを実感したのが「 かずのならびかた(どちらが大きい・小さい)」のプリントを渡したときでした。

私が「この数字の中で、上の段は比べて大きい方の数字、下の段は比べて小さい方の数字に印をつけてね」と促すと、数字の理解はできているはずの子どもでも間違いが多く、私の中で疑問を感じていました。

その時、「もしかしたら私の英語が理解できていないのかもしれない」と思い、ガンダ語を含めて説明をすると、正確に大きい数字、小さい数字を選ぶことができていました。

このように見ていくと、今回の学習支援で「子ども達の学力レベルの関係で問題を解くことができないのか、学力は問題ないが英語が理解できていないだけなのか、きちんと見極めていく必要がある」という学びを得たため、次回からの学習支援に活かしていけたらと思います。

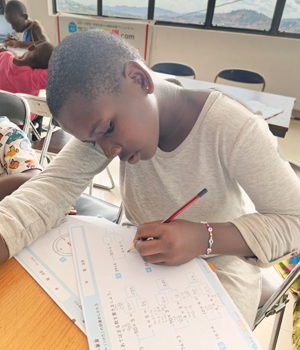

第3回(2025年3月8日)

3月8日は国際女性デーで、ウガンダは祝日です。

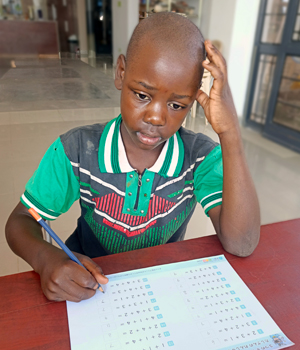

今日は、13名の子ども達が学習支援に参加し、一緒に間違い探しや算数の学習を行いました。

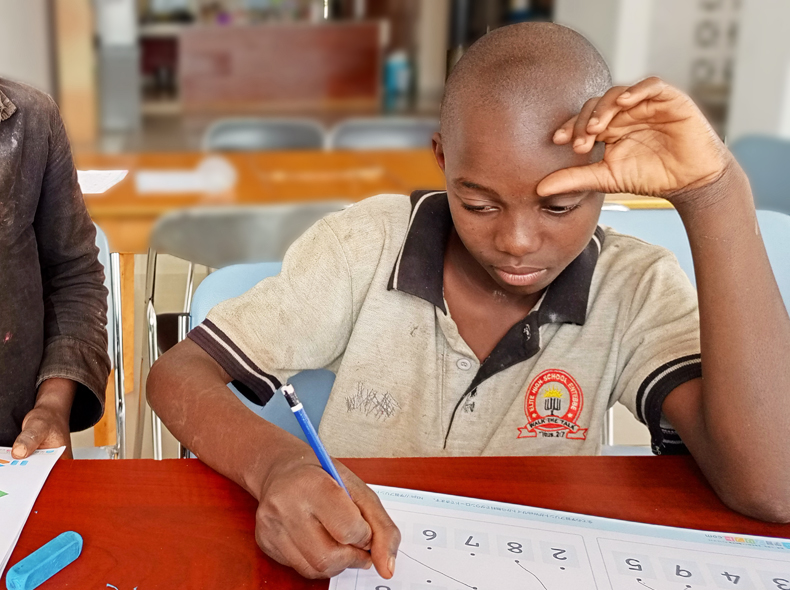

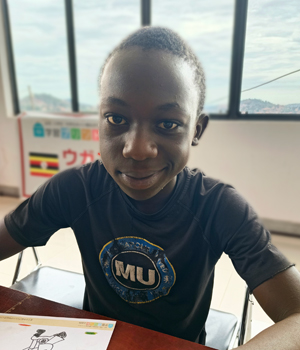

前日に学習支援の案内をしに行くと、いつも参加してくれているカウォヤ君が、友達からもらった不要になった授業用のノートの余白に、ノートに書いてある内容の写し書きをして学習をしていました。

カウォヤ君は経済的な理由で学校に通うことができないため、このような自宅学習を積極的に行っています。

カウォヤ君や、兄弟、友人たちに学習支援の案内をすると、「他の子にも声を掛けて参加するね」と嬉しそうな声が返ってきました。

【使用したプリント】

〇未就学児

- 運筆 : 線を引く1(線をなぞる) ステップ1

- 知恵遊び : シルエットさがし ステップ2、3

- 小学1年生 10までの数(読みましょう・書きましょう)

〇小学生

- まちがいさがし(むずかしい)

- 小学1年生 のこりはいくつ(答えのみ記入)(式も記入)

- 小学1年生 2つの数の足し算の練習問題

- 小学2年生 1桁+2桁の足し算の筆算の練習問題

〇中学生

- 小学6年生 線対称な図形の作図の練習問題

- 小学5年生 分数のたし算(通分)の練習問題

今回は小学生の子ども達に、まずは「間違い探し」のプリントを実施しました。

間違い探しには、集中力や記憶力などを鍛える脳トレの効果がありますが、子ども達は今までに一度も間違い探しをしたことがありません。

そのため、間違っている箇所の探し方や〇の付け方を教えてから、子ども達に間違い探しを実施してもらいましたが、間違っている箇所を見つける要領が分からず、間違っているかどうかにかかわらず適当な場所に〇をつけたり、全ての間違いを見つける前から、「もう終わったから次のプリントちょうだい」などと言ったりしては、すぐに飽きた様子でした。

子ども達には、全員に別々の絵の間違い探しを渡しているため、友達が見つけた場所をカンニングすることはできません。

なかなか間違いを見つけることができない子ども達には、私からヒントを与えながら一緒に間違いを探してあげると、「あっ、あった!」と言いながら、間違いを見つけたことに達成感を感じて満足をした表情を見せていました。

間違い探しの後は、それぞれの学習レベルに応じた算数の学習を行いました。

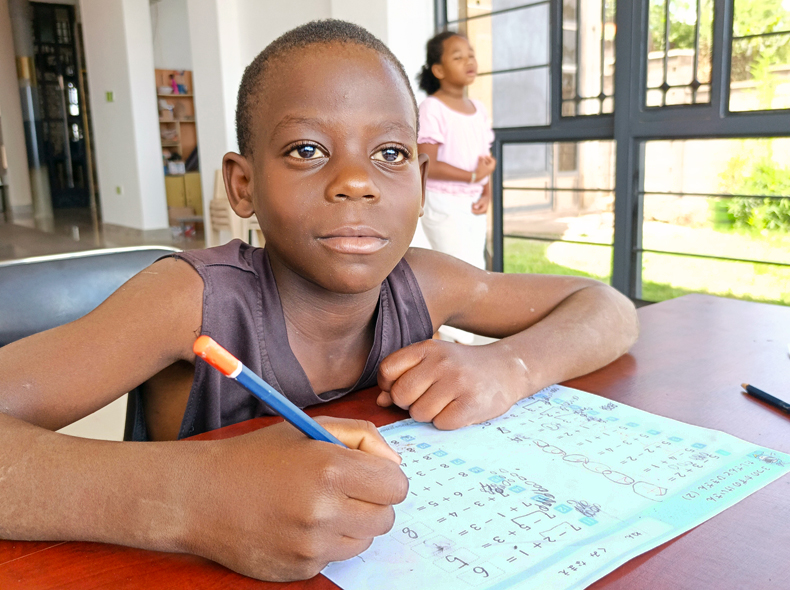

先ほど紹介したカウォヤ君は1桁+1桁のたし算はできますが、ひき算に挑戦したことはありません。

そのため、ひき算の概念が分からず、ひき算の記号も初めて見たという様子だったため、「のこりはいくつ(答えのみ記入)(式も記入)」を使ってひき算の学習をしていきました。

一人一人の学力レベルには大きな差があり、たし算、ひき算だけでも、まだまだ支援した方がいいプロセスがたくさんあります。

一人一人の子ども達に応じて手厚くサポートをするのは難しい状況ですが、子ども達の学ぶ意欲のきっかけになってくれたらと思います。

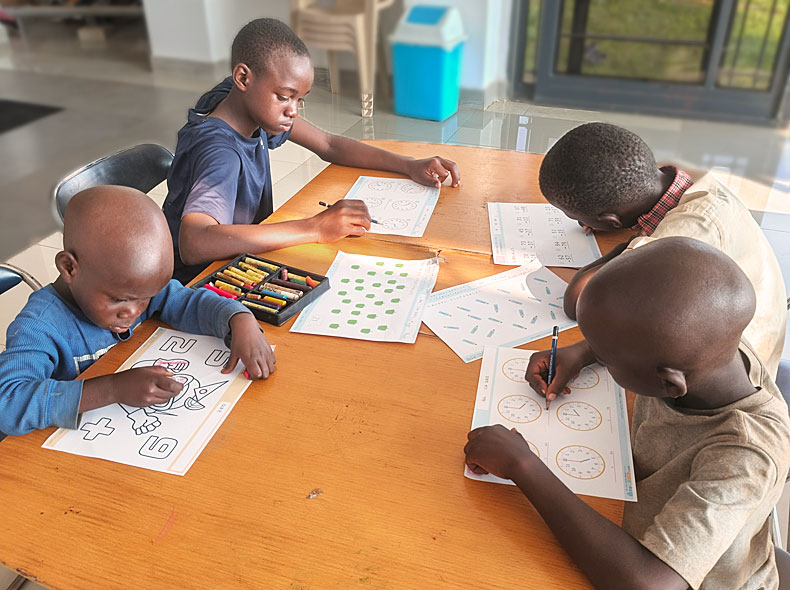

第4回(2025年4月18日)

4月18日はGood Friday(聖金曜日)と呼ばれる祝日で、この日から始まる4日間のイースターホリデーでは、ウガンダ在住の日本人達の多くが小旅行を企画するなど、毎年イースターの休暇を楽しみにする人が大勢います。

今回は学習支援を金曜日に開催したことで、日頃、土曜日だと教会にいくために参加できない子ども達も、今回はたくさん参加をしてくれました。

【使用したプリント】

〇未就学児

- 小学1年生算数: 10までの数(読みましょう・書きましょう)

- 小学1年生算数: かずのならびかた(順番を覚えよう)

- 小学1年生算数: かずのならびかた(どちらが大きい・小さい)

- 数字の表(1から100まで)

〇小学生

- まちがいさがし(ふつう)

- 小学2年生: 2桁+2桁の足し算の筆算の練習問題

- 小学3年生: 1桁で掛けるかけ算の筆算の練習問題

- 小学3年生: 足し算の筆算(3桁+3桁)繰り上がり2つ

- 小学3年生: 3桁以上で掛けるかけ算の筆算の練習問題

- 小学5年生: 分数のたし算(通分)の練習問題

3月に子ども達がうまくできなかった「まちがいさがし」に今回もリベンジ !

3月より簡単なまちがいさがしを実施しましたが、まちがいさがしになれていないため、何をすればいいのかよく分からず、今回も苦戦している子ども達が大勢いました。

次回はさらに、レベルを簡単なもので実施するか、グループで見つける形にするか。

教科書を持たず、学校では黒板を書き写すことが主な授業内容となっている子ども達に、いかに考える力をつけていけばいいのか、私の課題はつきません。

その後、数を数える問題や、計算問題に挑戦してもらいました。

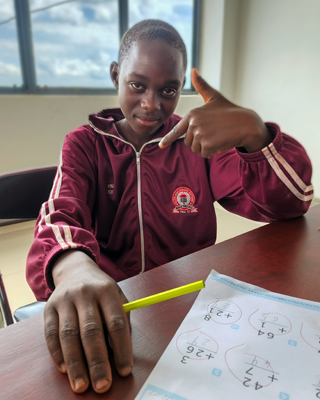

小学5年生のケネス君に3桁×3桁のかけ算問題に挑戦したいかを聞いてみると、「やります」とのことだったため、プリントを渡して計算をするように促しました。

すると、ケネス君は問題の下に3×3のマス目を書きだしました。

筆算に慣れている私には、ケネス君がいったい何をしているのかまったく理解できず、ちゃんと答えが正しく出てくるのか、私はケネス君が問題を解き終わるのを楽しみに待ちました。

ケネス君が解いた解答を見ると、一部計算ミスなどはあったものの、きちんと正解を導いていることが分かり、私はケネス君の計算方法にとても興味をもちました。

後から調べると、これは「格子法」と呼ばれる計算方法で、繰り上がりのたし算を後回しにできることや、位を揃える必要がないため視覚的にも計算ミスを防ぎやすい計算方法であることが分かりました。

早速私も格子法でかけ算に挑戦してみると、筆算では面倒に感じる繰り上がりのたし算もとても簡単にできて、計算をスムーズにすることができました。

算数障害のあるお子さん達にも向いている解き方のようですが、日本の小学校でも格子法が取り入れられたら、かけ算が苦手な子ども達のストレスを軽減できるのではないかと思うぐらい計算工程が簡単でした。

私は、ウガンダの小学校にこんな解き方を教えてくれている学校があるのかと感動し、今回は私もとても勉強になりました。

ウガンダ学習支援の中で、大きな数のかけ算が苦手な子を見かけたら、格子法をぜひ教えてあげたいと思います。

第5回(2025年5月15日)

ウガンダの小学校は、12月の初め頃に学年が終了し、2月初旬頃に新学年がスタートします。

1学期の終わりは5月の初旬、2学期は5月の後半からスタートということで、学習支援を開催した5月15日は子ども達が長期休暇を楽しんでいる最中でした。

そんな中、今回は4歳から14歳までの13名の子ども達が学習支援に参加をしました。

【使用したプリント】

〇未就学児

- てんつなぎ(かんたん)

- すうじの学習: 数える練習をしましょう

- 小学1年生算数: おおきいかず(数の並び方)

〇小学生

- てんつなぎ(ふつう)

- 小学1年生: 時計の読み方

- 小学2年生: 2桁-1桁の引き算の筆算の練習問題

- 小学5年生: 分数のたし算(通分)の練習問題

〇中学生

- 小学6年生 : 等しい比の性質(整数の比)の練習問題

日本でも小学校には公立校と私立校があるのと同様、ウガンダにも政府が授業料を負担する政府系の公立校と、政府からの支援を受けない私立校があります。

それぞれの学校に掛かる費用は、公立校と私立校では約10倍の差があり、その分、それぞれの学校の授業の質にも大きな差があります。

学習支援に参加する子ども達は、私立校に通っている子、公立校に通っている子、学校に通っていない子がおり、それぞれの学力レベルが大きく異なります。

例えば、同じ小学5年生でも、通分が必要な分数のたし算の問題を簡単に解く私立校生もいれば、2桁×1桁の筆算のプリントを渡しているにもかかわらず、たし算をして答えを書いてしまう公立校生の子もいます。

ウガンダの教育制度の中に、日本の文部科学省が定めるような学年ごとに何を学ぶべきなのかを示す学習指導要領があるのかは分かりませんが、子ども達の様子を見ていると、学年を確認しただけではその子がどのぐらいの算数知識があるのかを図ることは難しいと感じています。

今回、小学2年生の学習を終了している男の子に2桁−1桁の引き算の問題プリントを渡しましたが、見事に全て足し算で答えを書いていました。

算数の学習支援は今回で5回目となりますが、今までもひき算の問題を渡したのにたし算で計算をする子は数多くいました。

そのため、公立校に通う子ども達はひき算を解くことに慣れていないのではないかと感じています。

今回は、近くにいた高学年の子どもがその子に引き算のやり方を教えてくれていましたが、結局理解できずにひき算を解くのを諦めてしまっている様子でした。

一方、この同じ小学2年生の子に時計の時刻を答えるプリントを渡したところ、最初は時刻を答えることができませんでしたが、時計の読み方を教えると〇時〇分(5分刻み)の時刻をきちんと読むことができており、今回の学習支援の成果を感じさせてくれました。

幅広い年齢と学力の違いのある子ども達を同時に教えることは簡単ではありませんが、子ども達の学力レベルを確認しながら、引き続き、学力向上に繋がるような支援を続けていけたらと思っています。

第6回(2025年6月9日)

6月9日 国民英雄の日(National Heroes Day)

この日は、1980年代に行われたウガンダ内戦(ルウェロ戦争)で命を落とした勇敢な人々を追悼する日として、ウガンダの祝日に制定されています。

アフリカの内戦と聞くと、日本ではルワンダのツチ族とフツ族の間にあった民族対立が有名ですが、ウガンダでは1980年代後半から北部で勃発したLRA(神の抵抗軍)による紛争で子ども兵が戦ったことでも知られており、こうした複数の内戦がその歴史に刻まれています。

ウガンダの歴史については、こちらの記事もご参照ください。

リンク : ウガンダの歴史 | 学習プリント.com

祝日ということで、子ども達に学習支援の開催を呼びかけましたが、昼夜の寒暖差が大きいためか、子ども達の多くが体調を崩しており、やむなく欠席をしていました。

それでも、今回は9名の子ども達が参加をしてくれ、一緒に学習支援の授業を行いました。

【使用したプリント】

〇未就学児

- アルファベット全26字なぞり書き

- アルファベットのなぞり書き 低学年用

- 小学1年生: かずのならびかた(どちらが大きい・小さい)

- 小学1年生: 2つの数の引き算の練習問題

〇小学生

- 小学6年生: 線対称な図形の作図の練習問題

〇中学生

- 小学4年生 : 角の大きさ(分度器で角をはかりましょう)

- 小学4年生 : 角の大きさ(分度器で角をかきましょう)

今日は、年齢の大きい子たちを中心に分度器の使い方などの学習をしました。

分度器の使い方を知っているか尋ねると、「知っている」との答えが返ってきたため角度を測るプリントを渡すと、実は分度器はまっすぐな部分を使って直線を引くための道具としてしか認識していなかったようで、分度器の本来の使い方は知らない様子でした。

そのため、まずは分度器は角度を測るための道具であることを伝え、その使い方を教えていきました。

分度器の0度の位置はまっすぐな線に合わせること、一方の斜めの線の場所がどの場所にあるかを知ることで角度が測れることなどを伝え、実際にプリントを使って実践練習をしていきます。

最初は練習用に90度以下の角度の問題を渡しましたが、分度器を右から読む場合の角度と左から読む場合の角度の違いに苦戦する場面があったものの、見た数字をそのまま読めばいいだけで角度が測れるということで、角度の問題を楽しみながら理解してくれている様子でした。

その後、90度以下の角度を書く練習や、180度以上の角度を測る練習などをして、子ども達は徐々に分度器の使い方をマスターしていきました。

自分のプリントを早く終えた子ども達は、まわりの子ども達が終わるのを待つ間に私が授業を行う真似をして、ホワイトボードにローマ字で「Ohayo Gozaimasu」となどと書いて日本語の挨拶の授業ごっこをして遊んでいました。

現在は算数の授業を中心とした学習支援活動に切り替えているため、日本語の挨拶の練習を子ども達と一緒にする機会は減ってしまいましたが、それでも子ども達はしっかりと日本語の挨拶を覚えていて、道で会っても「Ohayo Gozaimasu」「Konnichiwa」などと声を掛けてくれることをとてもうれしく思っています。

第7回(2025年7月26日)

ウガンダは7月は祝日がなく、久々に土曜日に学習支援を開催。

土曜日は子ども達の集まりが悪いので、どれだけの子ども達が算数を学びに来るのか心配しましたが、今回は12名の子ども達が参加してくれました。

しばらく曇りの天気が続いて肌寒い日々のウガンダでしたが、ようやく強い日差しを浴びるようになり、会場内は子ども達の熱気もあって熱い空気につつまれながら算数の学習を行いました。

【使用したプリント】

〇未就学児

- アルファベット全26字なぞり書き

- アルファベットのなぞり書き 低学年用

- 小学1年生: 2つの数の引き算の練習問題

- おおきいかず(数えて答えましょう)

〇小学生

- 9マス計算(引き算)

- 小学2年生: 2桁-2桁の引き算の筆算の練習問題

- 小学3年生: 引き算の筆算(3桁-3桁)十の位から繰り下げられない問題

今回は2歳から小学5年生ぐらいまでの子ども達が参加をしてくれ、それぞれの学力に応じた算数問題に挑戦していきます。

2,3歳児は塗り絵を行い、4歳以上の子ども達は算数の学習をしますが、子ども達は基本的に計算が苦手で、繰り上がり、繰り下がりのある計算は苦戦する子が多くいます。

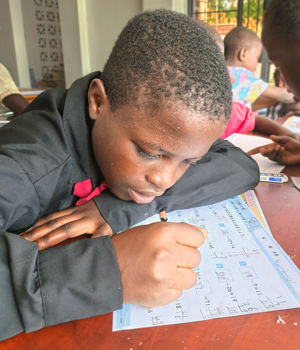

この学習支援に何度か参加してくれているデビッド君。

学年は小学5年生ですが、恐らく日本の小学校2年生ぐらいの学力レベルぐらいではないかと思っています。

デビッド君は今回は繰り下がりのある2けたー2けたの算数問題に取り組みました。

問題プリントを渡して答えを確認すると、十の位から1を借りてくるまでの理解は正しくできていましたが、全ての問題で借りた1を十の位の数から引くことができていませんでした。

一の位の計算は間違いなくできていたので、十の位から1を借りたら、十の位の数から1を引かないといけないことを伝え、全ての答えを見直して計算しなおしてもらいました。

子ども達は、この問題は難しい、できないと感じると、問題に取り組むことを拒否する傾向にあります。

できないことをできるようになりたいという気持ちが少なく、自分の学力より遥かに簡単な問題プリントばかりを要求してきます。

総じてひき算は子ども達が特に苦手とする単元のため、次回はプリント学習の前に全員でひき算の計算方法を理解するための授業を行えたらと思います。

第8回(2025年8月28日)

子ども達は2学期を終え、8月23日から9月14日まで約3週間の長期休暇を楽しんでいる真っ最中です。

今回は、新しく4名の子ども達が来てくれ、合計13名で算数の学習をしました。

【使用したプリント】

〇未就学児

- 比べてみよう: 量・大きさ・高さ・長さ

- 小学1年生:10より大きい数(読みましょう、書きましょう)

- 小学1年生:いくつといくつ(分けましょう)

- 小学1年生:いくつといくつ(線で結ぼう)

〇小学生

- 小学1年生:3つの数の計算の練習問題

- 小学1年生:時計の読み方

- 小学1年生:2つの数の引き算の練習問題

- 小学2年生:1桁+2桁の足し算の筆算の練習問題

- 小学2年生:2桁-1桁の引き算の筆算の練習問題

〇中学生

- 小学4年生:式と計算(( )のあるたし算とひき算)ステップ1、2

前回の算数の学習の際に、子ども達はひき算を解くのを嫌がっていたため、今回はホワイトボードを使って、みんなでひき算の授業をしようと考えていました。

しかし、最初に簡単なたし算をしてウォーミングアップをしたためか、今回はひき算のプリントを渡してもすんなりと受け入れて解いている子どもが多くいました。

そもそもひき算が解けないというよりは、ひき算を解くのが好きではないという感じなのでしょうか。

ひき算を解く子ども達を見ていると、この1ヶ月の間に何が起こったのかと思うほど、1ヶ月前の子ども達より大きく成長をしたように感じられました。

学校に通っていない子ども達は、自宅でお母さんに勉強を教えてもらったり、友達からいらなくなった学校のノートをもらって、それを書き写しながら独学で勉強をしたりしています。

そのうちの一人のカウォヤ君は、1桁どうしのひき算も上手に解けるようになってきました。

そのため少しステップアップして、繰り下がりのない2桁-1桁のひき算の筆算に挑戦してもらうことにしました。

繰り下がりがないひき算の筆算なので、1桁どうしのひき算と同じようにできるだろうと考えましたが、カウォヤ君は筆算で計算したことがなかったようで、一の位のひき算のみを行い、十の位の数字を下ろすことなく、本来筆算の答えを書く場所とはまったく別の場所に答えを書いていました。

プリントを渡す前に筆算のやり方、十の位の数字の下ろし方、答えの書き方などを伝えましたが、あまり理解できていなかったようで、筆算を解くことには慣れが必要なんだなと私も勉強になりました。

子ども達は算数の学習を楽しんでいるのか分かりませんが、プリントを解き終わるとすぐに次のプリントが欲しいと言っては私を急かそうとします。

「勉強しなさい」と親から言われながらしぶしぶ勉強するのが子どもの常のように感じていましたが、こうしてみんなで積極的にプリントに取り組もうとしている子ども達を見ていると、頭が下がる思いがします。

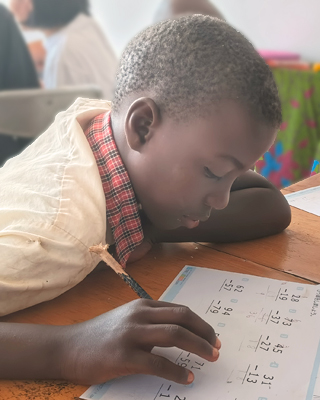

第9回(2025年9月12日)

8月23日から長期休暇に入っていた子ども達。

今日は長期休暇最後の平日でした。

前回の学習支援に初めて参加してくれたパトリック君に今回の案内をすると、「近所に僕の友達のジョシュがいるからその子も誘いたい」と言って一緒に参加してくれました。

ジョシュ君の年齢は10歳ですが、幼稚園の年中組に通っているとのこと。

アルファベットはまだ読めませんが、数字の読み書きは学習しているようで、パトリック君と2人で仲良く数字の学習を進めていきました。

【使用したプリント】

〇未就学児

- おえかき:絵を描き足そう ステップ1

- ちえあそび:シルエットつなぎ ステップ1

- 比べてみよう: 量・大きさ・高さ・長さ

- 小学1年生:数字のなぞりがき(まとめ)

〇小学生

- 小学1年生:2つの数の引き算の練習問題

- 小学2年生:1桁+2桁の足し算の筆算の繰り上がりの練習(補助枠あり)

- 小学2年生:2桁-1桁の引き算の筆算の練習問題

〇中学生

- 小学3年生:重さの単位をかえましょう「kg」→「g」

- 小学3年生:円と球(コンパスを使ってもようをかこう)

- 小学6年生:等しい比の性質(整数の比)の練習問題等しい比の性質(整数の比)の練習問題

今回は、2歳から14歳までの13名の子ども達が参加をしてくれました。

2歳児はまずは書くことに慣れる練習として、お絵描きで髪の毛やシャボン玉を書く練習。

幼稚園児はシルエットつなぎや大きさ比べなどで基礎力の向上。

小学生からはたし算やひき算などで計算力を養い、高学年以上の子ども達はコンパスの練習をしたり、重さの単位変換をしたりして算数力の向上を目指しました。

ウガンダではあまり「比」の学習をしないのか、大きな子ども達はどの子も「比」の問題は見たことがないと言います。

そこで、いつも算数プリントで高い成績を見せていくれているケネス君に、「等しい比の性質(整数の比)の練習問題」を渡し、やり方を教えるとすぐに理解して問題を解き進めてくれました。

ただ、見たこともない問題のやり方だけを教えられても活用の仕方が分からないだろうと思い、どんな時にこれが役立つかを外貨両替を例に伝えることにしました。

「例えば、1ドルを買うのに必要なお金は3500シリングです。もし5ドルを買いたいと思ったときは、5ドルは1ドルの5倍なので、5ドルの場合は3500×5で17500シリング必要になります。こういう時に比の計算は役立ちます」

このように「比」が実際の生活に役立つことを伝えると、とてもよく理解してくれている様子でした。

今回参加してくれた子ども達の多くは学校に通っている子ども達で、学校に通っていない子ども達の参加率が少しずつ減ってきています。

集団で勉強することに慣れていないせいか、勉強したくないと言って参加を拒否しているため、この子達にもまた参加したいと思ってもらえるような環境づくりをしていけたらと思います。

第10回(2025年10月9日)

本日、10月9日はウガンダの独立記念日で祝日です。

前回の算数の勉強会の際に「来月は独立記念日に勉強会をしましょう」と伝えていたので、子ども達もこの日を楽しみにしてくれていました。

今回は3歳から14歳までの子ども達14名が参加し、算数の勉強会を行いました。

【使用したプリント】

〇未就学児

- おえかき:絵を描き足そう ステップ1

- ちえあそび:シルエットつなぎ ステップ1

- すうじの学習:数える練習をしましょう

- 小学1年生:数字のなぞりがき(まとめ)

〇小学生

- 小学1年生:2つの数の引き算の練習問題

- 小学2年生:1桁+2桁の足し算の筆算の繰り上がりの練習(補助枠あり)

- 小学2年生:1桁+2桁の足し算の筆算の練習問題

- 小学2年生:2桁-1桁の引き算の筆算の練習問題

- 小学2年生:長さのたんい(cmとmm)長さの単位を変えましょう

- 小学2年生:長さのたんい(cmとmm)長さの足し算、引き算

- 小学4年生:角の大きさ(分度器で角をかきましょう)

〇中学生

- 小学3年生:重さの単位「g」「kg」「t」(はかりの使い方)

- 小学3年生:重さの単位「g」「kg」「t」(重さの単位をかえましょう)

- 小学3年生:小数(小数を表そう)

- 小学3年生:小数(小数で表そう)

子ども達は、私が開催する算数の勉強会のスタイルに慣れてきたのか、私の家に遊びに来る感覚から、徐々に算数の知識を習得するモードに変わった子が増えてきたように感じています。

今回は、早い時間に来た子どもたちに開始時刻になるまで塗り絵で遊んでもらいましたが、時間になり算数のプリントを渡すと、塗り絵を終えて算数のプリントに取り組んだり、その子が自力で解けない問題のプリントを渡しても、やり方を教えて理解すると積極的に最後までやり遂げたりなどの学ぶ姿勢が見えるようになってきました。

今まで経済的に学校に通うことができていなかった13歳のパビン君ですが、今回聞いてみると今は小学校に通っていて4年生に在籍しているとのことでした。

パビン君は以前はよく学習支援イベントに参加をしてくれていましたが、最近は勉強をしたくないという理由であまり参加をしてくれていませんでした。

大勢の中ではあまり集中して勉強をすることができないのか、算数の勉強会に参加しても途中で問題を解くのをあきらめてしまっているようだったので、今回はパビン君に少し残ってもらって友達のケニー君と一緒に少人数で算数学習をしてみることにしました。

ケニー君は小学3年生ですが、学校での勉強に慣れているためか問題を解く理解力も早く、プリントも最後まで終わらせることができる根気をみせてくれていました。

一方、パビン君には繰り上がりのある2桁と1桁のたし算に挑戦してもらいましたが、計算の仕方もよく分からない様子で、適当な数字を並べて書いているような状況でした。

ただ、ケニー君の頑張りに刺激をされたのか、根気よく問題の解き方を教えると、最後まで自力で答えを導き、全問正解するまでに変貌を遂げていました。

パビン君は、勉強をしたくないという理由で今まで勉強会にあまり参加をしてきませんでしたが、私もパビン君の気持ちを尊重して、パビン君にあった学習環境を提供し、今後も彼の学習面での成長を手伝えたらと思います。

第11回(2025年11月17日)

ウガンダの小学7年生にとって、11月はPLEと呼ばれる全国一斉の卒業試験がある大切な月です。

この卒業試験に合格しないと小学校の卒業ができないだけでなく、この試験の結果によって進学可能な中学校も決定されるということで、PLEは小学生にとって人生初の最も緊張感が高まる試験でもあります。

こうした背景から、小学7年生は試験対策の勉強優先ということで、私が開催する算数授業にはほとんど参加しませんが、それでも今回は21人の子ども達が参加をしてくれました。

【使用したプリント】

〇未就学児

- おえかき:絵を描き足そう ステップ1

- すうじの学習:数える練習をしましょう

〇小学生

- 小学1年生:2つの数の引き算の練習問題

- 小学2年生:1桁+2桁の足し算の筆算の練習問題

- 小学2年生:2桁-1桁の引き算の筆算の練習問題

- 小学4年生:角の大きさ(分度器で角をかきましょう)

〇中学生

- 小学3年生:小数(小数で表そう)

- 小学3年生:分数(分数であらわそう)

- 小学6年生:線対称な図形の作図の練習問題

毎回さまざまプリントを子ども達のレベルにあわせながら用意をしていますが、この記事を読む方のなかには、「中学生がなぜ小学生のプリントの学習をしているのか」と疑問に持つ方がいらっしゃるかもしれませんね。

これは学習支援に来ている子ども達の学力レベルが低いからではなく、日本とウガンダでは学習項目が違っていることに由来しています。

私はウガンダの学習内容について詳しく知りませんが、子ども達からのヒアリングの状況から推測すると、例えば、分度器を使って角度を表したり、定規を使って線対称・点対称な図形を描いたりすることは、そもそも学校で勉強をしていないようでした。

そのため、それがたとえ日本では小学生が学習している問題であったとしても、ウガンダの中学生にとっては初めて触れる問題となり、新しい学びに繋がっています。

分度器やコンパスなどは、三角定規や物差しなどと一緒に算数セットとしてスーパーマーケットなどでもよく売られていますが、正しい使い方を知っている子は少ないかもしれません。

こうしたものの使い方を知ることで、新しい発見に繋がるかもしれませんし、もしかしたら将来何かの役に立つかもしれません。

せっかく日本人の私がウガンダの子ども達の算数学習に携わっているので、ウガンダの学習内容にとどまらず、いろいろな角度から学習を進め、子ども達の新しい学びや発見に寄与できたらと思います。

第12回(2025年12月18日)

12月6日から1月終わりまで、約2ヵ月間の長期休暇に入った子ども達。

日頃、寄宿舎に入って勉強している子や、親元を離れて田舎の学校に通っている子など、多くの子ども達が自宅に帰省をして家族とともに長期休暇を楽しんでいます。

毎回、子ども達が学習支援の実施日を忘れないよう、学習支援を実施する前日に子ども達の自宅に訪問して参加の案内をしています。

そうしたなか、今回の案内では10人にも満たないような子どもにしか会えませんでしたが、友達が友達を呼び、噂を聞いて、学習支援当日、今回は32人もの子ども達が参加をしてくれました。

【使用したプリント】

〇未就学児

- おえかき:絵を描き足そう ステップ1

- 10までの数 書きましょう(なぞる練習)

- 数える練習をしましょう

〇小学生

- 小学1年生:2つの数のたし算の練習問題

- 小学1年生:2つの数のひき算の練習問題

- 小学2年生:1桁+2桁の足し算の筆算の練習問題

- 小学2年生:2桁-1桁の引き算の筆算の練習問題

- 小学2年生:かけ算の練習問題

〇中学生

- 小学2年生用-長さのたんい(cmとmm)

- 分数のたし算(仮分数通分)の練習問題

3歳から14歳まで、年齢、学年、学力知識がバラバラの子ども達が集まって学習をしているため、全員をまとめて一斉に算数授業をすることは難しい状態です。

そのため、最初に子ども達のレベルに合ったプリントを渡し、やり方を教え、解き終わったら私の席まで持ってきて採点を受ける形式をとっています。

採点を受ける時は順番に1列に並ぶことを促しますが、年齢が上がるほど自分は並ぶ必要がないかのようにふるまい、横から私の机の上にプリントを差し出してくる子が多くいます。

ウガンダでは、病院の支払いや公共施設での手続きなど、人が多く集まる場面で同様の光景をよく見かけます。

おそらくこれはウガンダだけではなく、多くの諸外国でも同じような光景が見られるのではないかと思いますが、いつかこの学習支援に来ている子ども達には、並んで順番を待つマナーを身につけてもらえたらと願っています。

この日はまもなくクリスマスということで、授業後にクリスマスのお祝いのためにクリスマスケーキを用意すると、子ども達は大喜びで大きな歓声をあげていました。

キリスト教徒の多いウガンダの人たちにとって、クリスマスは1年でもっと盛大に祝われる日であり、この日のために新しい洋服を買ったり、家のリフォームをしたりします。

しかし、ここにはクリスマスだからといってケーキを買ってお祝いできる子ども達ばかりが集まってはいるわけではありません。

クリスマスでは、いつもの食事にチキンが加わる程度かもしれませんが、それでも子ども達はこの特別な日を楽しみに待ちわびています。

1年を振り返って

2024年まで実施していた塗り絵や折り紙など、遊びの要素が強い学習支援イベントと違い、2025年からは算数を中心とした勉強の要素が強い学習支援に移行しました。

算数の学習の場合、子ども達が勉強することに抵抗感を感じて参加者が少なくなるかと思いましたが、実施する曜日や時期によってバラツキはあるものの、毎月20名前後の子ども達が参加をし、積極的に算数学習に取り組んでくれました。

毎回子ども達のレベルに合わせたプリントを最初に配るようにしていますが、プリントの問題を解き終わると、すぐに次のプリントを渡してほしいと言いながら、どの子も5枚6枚と何枚もの問題に挑戦してくれていたのが、とても印象的でした。

日本で学習する算数の単元であっても、ウガンダでは学習をしないような内容はいくつもあるため、高学年の子ども達を中心にそうした学習を積極的に取り組んでもらいました。

これにより、子ども達は分度器の正しい使い方、水のかさ、長さ、重さなどの単位変換のしかた、線対称の図形の描き方、比の考え方などを学んでいきました。

月に一度の学習支援では学びの定着は乏しいのかもしれませんが、初めての問題でも「やり方を教えて」と言いながら積極的に取り組む姿勢を見せてくれたのは、学習支援実施のためのよい活力となりました。

運営の仕方など、まだまだ改善すべき点はあるかもしれませんが、それらを模索しながらウガンダの子ども達の学力向上を目指して、2026年も算数を中心とした学習支援を続けていけたらと思います。

ウガンダ在住

学習支援スタッフ

バシャ 明美

2女のママ

バシャ 明美

2女のママ

2012年12月よりウガンダ在住。

ウガンダ人の夫と13歳違いの娘二人とともにウガンダで生活しています。

我が家の公用語は日本語。日本に10年以上住んだウガンダ人の夫も、ウガンダで生まれた次女も、家族4人で常に日本語で会話をしているため、私の英語力よりも次女の日本語力の方が上達中です。

ウガンダ学習支援では、学校に通っている子も、経済的に学校に通うことができない子も、平等に学びの機会が得られるよう、無料プリントサイトの強みを活かし、「ぬりえ」「数字の学習」「日本文化紹介」など、さまざまな学習のサポートを実施しています。

ウガンダの小学校は義務教育でありながらも、制服代、文具費、給食費などが払えずに学校に通うことができない子ども達が数多くいます。

こういった子ども達の将来のために、少しでも子ども達の学びに貢献できるよう、ウガンダでの学習支援を続けていきたいと思います。

この記事が気に入ったらシェア