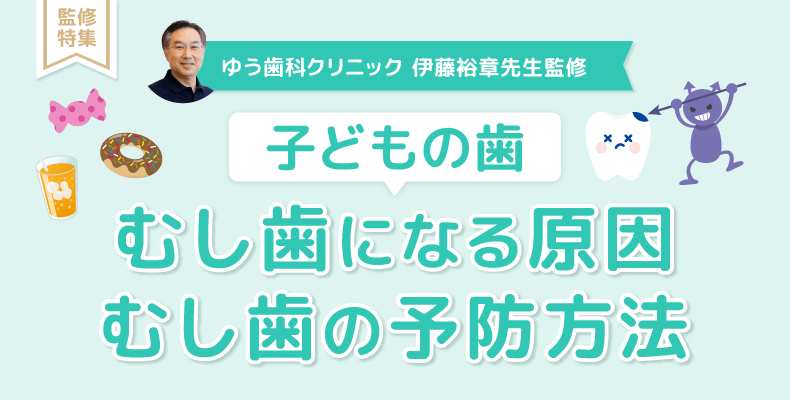

厚生労働省が令和4年に行った歯科疾患実態調査(令和4年 歯科疾患実態調査結果の概要)によると、子どものむし歯(う蝕)は年々減少傾向にあるという結果が報告されています。

これは以前に比べて、保護者が子どもの歯をむし歯に感染させたくないという意識を強く持つようになったり、むし歯を予防するためのフッ素入りの歯磨き粉が広く普及されたりしたことが理由ではないかと考えられています。

そのため、歯科医院に通う目的はむし歯の治療のためというよりは、むし歯の予防のために定期健診を受けたり、フッ素の塗布を行ってもらうために通ったりする人が多くなっています。

こうしたむし歯予防の結果、子どものむし歯は減少傾向にありますが、いまだにむし歯は学校健診の中で最も多くの子どもが罹患している病気となっています。

そのため、文部科学省は学校での教育の一つとして保健活動のなかで「学校での歯・口の健康づくり」に取り組んでいます。

子どもの歯の健康を守るためには、乳歯が生え始めたときからむし歯にならないための予防を行うことが大切です。

この記事の本文では、むし歯になる原因や、乳歯がむし歯になった場合の影響、むし歯の予防方法などについて解説し、乳幼児期のむし歯が将来の歯の健康に与える影響とはなにかを見ていきます。

参考資料: 学校歯科保健参考資料「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり:文部科学省

1986年 愛知学院大学 歯学部歯学科卒業。国家試験合格後は、実兄が開業する名古屋市中区 の「記念橋歯科」に7年間勤務し、歯牙保存の基本を学ぶ。

1994年 名古屋市西区に「ゆう歯科クリニック」を開業。その後、2018年に「医療法人 弓音会(ゆみねかい)」を設立し、医療法人としての新たなスタートを切る。

医院は「ともに生きる」を経営の理念として、人生の質に関わる「食べること」「話すこと」のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)を大切にし、院長として患者さんのお口の機能の回復と健康維持に日々取り組んでいる。

目次

子どもの歯の特徴とむし歯になる原因

乳歯の時期(生後6ヶ月~6歳前後まで)

乳歯は生後6〜7ヶ月ごろに下の前歯から2本生え始め、その後3歳ごろまでに20本の乳歯が生え揃います。

乳歯は歯をむし歯から守るエナメル質が少ないのが特徴で、そのために歯の石灰化が進まず、歯の硬さが十分にはありません。

そうした柔らかい歯を持つ子どもの口の中に、虫歯菌が侵入すると、子どもの歯はとても早いスピードでむし歯に進行してしまいます。

また、子どもが好んで食べるアメやグミなどの砂糖を多く含む食べものや、果汁が多く含まれたジュースなどの甘い飲み物の摂取は、糖を栄養として歯に付着しているミュータンス菌などのむし歯を作る細菌を増殖させることに繋がります。

ミュータンス菌は糖からネバネバとしたグルカンと呼ばれる物質を生成して歯に付着し、それが歯垢(プラーク)となって、歯に酸を作って歯の表面にあるカルシウムやリンからできたエナメル質を溶かし(脱灰)、むし歯を作っていきます。

通常は、脱灰が起きても歯から溶けだしたカルシウムやリンなどは、唾液の力で再び歯に取り込まれて歯を再石灰化させ、脱灰が起きた部分を修復するため、むし歯の初期段階であれば元に戻ることもありますが、糖の摂取の量や回数が多かったり、お口の中のケアが不十分だったりすると、脱灰のスピードに再石灰化が追いつかずにむし歯が進行するようになります。

乳歯が十分に石灰化するためには2〜4年ほどかかるとされています。

石灰レベルの低い乳歯はむし歯の原因となるミュータンス菌への抵抗が弱く、食事の回数も多いため、小さな子どもはむし歯になりやすい環境にあると言えます。

むし歯の進行についてなんですが、「むし歯の初期段階であれば元に戻ることもある」というのは目から鱗でした。

一度むし歯になった歯が元に戻るなんてことが本当にあるんですか。

多くの人が「むし歯」と聞いて思い浮かべるのは、黒や茶の色がついたり、穴があいたり、痛みがあったりするような状態ですよね。でも、この状態になってしまうと、もう元には戻りません。

「元に戻る」っていうのは、実はそういう状態になる前の歯面が少し白濁した状態、つまり歯が脱灰し始めたばかりの状態のことを指しているんです

この時期に、毎日の歯みがきやフロスをしっかりやって、糖分や歯垢(プラーク)を取り除けば、歯は自分で修復(再石灰化)を始めるんです。これが、いわゆる「初期段階のむし歯なら元に戻る」っていうことなんですよね。

だから「初期段階のむし歯」っていうのは、まだ歯が黒くなったり、穴が開いたりしていない状態のことなので、「初期段階ならむし歯は元に戻る」と聞いても、歯に色がついたり、穴があいたりする初期の段階じゃないってことを覚えておいた方がいいですね。

永久歯への生え変わり時期(6歳前後~12歳前後まで)

子どもが6歳前後の年齢になると、歯は乳歯から永久歯へと生え変わりが始まります。

この生え変わったばかりの永久歯は、幼若永久歯(ようじゃくえいきゅうし)と呼ばれています。

幼若永久歯は歯の根っこがまだ完全にはできあがっておらず、乳歯のときと同様に歯のエナメル質の石灰化が不十分な状態です。

また、幼若永久歯の歯と歯茎のさかい目は、汚れが溜まりやすいため、永久歯と言えどもむし歯になりやすいことを覚えておきましょう。

幼若永久歯は3年ほどの年月をかけてエナメル質を石灰化させて成熟し、ようやくむし歯になりにくい歯を作っていきます。

この時期に磨き残しがないように、大人が仕上げみがきをするなどして手助けをしてあげましょう。

永久歯はこれから一生付き合っていく大切な歯です。

子どもの頃の幼若永久歯はむし歯になりやすいことを理解し、子どもの歯の健康にしっかりと向き合っていきましょう。

参考資料: 厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト | 子供のむし歯の特徴と有病状況 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

子どもの歯が永久歯に生え変わっても、最初のうちはまだ歯は弱く、むし歯になりやすい状態なんですね。

「幼若永久歯は3年ほどの年月をかけてエナメル質を石灰化させて成熟する」ということですが、歯の成熟は具体的にはどのように進んでいくんですか。

実はね、歯っていうのは「脱灰」と「再石灰化」を繰り返すことで強くなっていくんです。だから、歯を強くするためには「脱灰」と「再石灰化」っていうのを、本当は繰り返した方がいいんですよ。

歯は「脱灰」と「再石灰化」を繰り返すと、歯のエナメル質を構成しているアパタイトの構造が強くなるので、脱灰される場所もだんだんと少なくなっていきます。

だから、人がご飯を食べることで歯が脱灰しても、それは自然なことなので、むし歯にならないためにすぐに歯みがきをして脱灰を防ごうとしなくても大丈夫。

ご飯を食べた後は、口腔内の唾液が酸性になり歯は少しずつ脱灰を始めるんだけど、その後、緩衝作用によって口腔内が中性になって元の状態に戻っていくんですよね。

この食事をしてから口腔内が中性に戻る時間がだいたい30分と言われています。

つまり、食後すぐは歯はちょっとだけ脱灰した状態になっているので、食後すぐにゴシゴシと強く歯みがきをすると脱灰したところが削られていくため、食後すぐの歯みがきは、研磨剤の入っていない歯磨き粉を使って優しく歯ブラシで汚れを落としたり、デンタルフロスで汚れを落とした後に、フッ素入りのデンタルリンスやデンタルジェルでぐちゅぐちゅとうがいをしたりする程度にするといいですね。

また、歯に付着した汚れが落とせれば、歯ブラシを使うことにこだわる必要もないですよ。

小さなお子さんの場合なら、ジュースを飲んだ後にお茶を飲んだり、飴などの粘着性のあるものを食べたら歯を拭ったりするだけでも効果があるので、ぜひやってみてくださいね。

乳歯がむし歯になった! 治療を放置した場合の影響について

どんなに気を付けていたとしても、何らかの原因で子どもの乳歯がむし歯になってしまうことがあるかもしれません。

しかし、そのむし歯を治療せずに放置した場合、子どもにどんな影響があるのか見てみましょう。

乳歯のむし歯を放置した場合の影響

| 子どもに与える影響 | 内容 |

|---|---|

| 顎の発達 | 痛いむし歯を避けて食べ物を噛むようになるため噛み合わせが悪くなり、顎の発達が阻害される |

| 歯並び | むし歯が酷く進行し歯が失われてしまった状態になると、両隣の乳歯がその空いた場所に寄ってくるため、永久歯の生えるスペースが狭くなり、歯並びが悪くなる |

| 永久歯の形成 | むし歯を放置することでむし歯になった歯の根っこに膿がたまり、永久歯の成長に影響を与え、エナメル質が形成不全となった永久歯が生える恐れがある |

| 偏食 | むし歯があると固いものや、噛みにくい食物繊維の多い食べものが食べにくくなるため、偏食につながる |

顎の発達に対する影響

幼児期の子どもの顎は、上下の歯がしっかりと噛み合わさることで発達をしていきます。

しかし、むし歯があるとむし歯の部分を避けて噛むようになり、噛み合わせが上手くできなくなってしまい、顎の発達に影響が出ることがあります。

顎が成長しない場合、永久歯の生えるスペースが狭くなってしまうため、歯並びにも影響を及ぼす結果になります。

歯並びに対する影響

乳歯がむし歯になることで、歯に大きく穴が開いたり、歯が崩壊して欠損した状態になったりすると、その両隣の歯が少しずつ傾いてくることがあります。

そうすると、永久歯が生えるスペースが十分に確保できずに、永久歯が斜めに生える原因となり、歯並びが悪くなる恐れがあります。

歯並びが悪いと、歯みがきをしても歯ブラシを歯にきちんとあてることができずに磨き残しをする原因に繋がったり、人によっては他の人の前で口を開けて笑うことを恥ずかしがってしまうこともあります。

永久歯の形成に対する影響

永久歯は乳歯が抜けてから形成されると考える人がいるかもしれませんが、実際には永久歯は乳歯の下で永久歯のもととなる歯胚(しはい)が作られ、徐々に時間をかけながら歯冠(しかん)と呼ばれる歯茎の上に突き出す歯の部分や根っこを作りながら、乳歯からの生え変わりの時期を待っています。

永久歯が成長して外に出るときを待っている間に、上にある乳歯がむし歯になって放置され、虫歯菌が乳歯の神経(歯髄)にまで到達すると、乳歯の根っこが腐り膿を溜めるようになるため、乳歯が永久歯に生え変わっても、その永久歯はむし歯になりやすい状況になってしまいます。

子どもが偏食になる影響

子どもの健やかな成長のためには、バランスの良い食事を摂ることはとても重要です。

しかし、歯がむし歯になって痛みを感じると歯をうまく使うことができずに、固いものが食べれなかったり、噛み切ることが難しい食物繊維の多い野菜などを食べるのを拒否したりするようになります。

子どものむし歯は歯そのものの影響だけではなく、子どもの体の発育にも影響する可能性があることを知っておく必要があります。

乳歯のむし歯でも放置すると、顎の発達や歯並びなど、さまざまな影響が口腔内にでてくる可能性があって怖いですね。

伊藤先生が、他にもむし歯でこんなところに気を付けてほしいと思うことはありますか。

むし歯の色なんですけどね、むし歯の色って皆さんは黒や茶を想像するかもしれないけど、実は白っぽいむし歯もあるんですよ。

歯のエナメル質って少し透明度があるけど、白っぽいむし歯っていうのは透明度のない少しくすんだ色の白なんですよ。

実は、こういう白っぽいむし歯こそ僕たちは気を付けてほしいと思っててね。

白いむし歯っていうのはエナメル質が削られてざらついた状態のむし歯のことなんだけど、黒や茶のむし歯っていうのは、食べ物や飲み物を食べたり飲んだりしながら白いむし歯に着色がされてできるんですよ。

でも、エナメル質が削られた部分が着色する前にどんどんと削られた場合、歯が白いままむし歯が進行してしまうので、むし歯があるのに気づかずに放置してしまう方もいるんですね。

同じ白でも歯垢なら歯みがきで取り除くことができるけど、白いむし歯は歯みがきでは取り除くことができないから、歯みがきをしても透明度のない白っぽい部分が残っている場合はむし歯かもしれないので、歯医者に相談した方がいいよね。

だから、むし歯の色は黒や茶だけだという先入観がある方は、白いむし歯もあるってことを覚えておいてほしいですね。

乳幼児期のむし歯予防の方法

子どもの歯をむし歯から守るために

口の中に歯がなければ付着する場所がないため、むし歯の原因となる虫歯菌は存在することができません。そのため、生まれたばかりの歯のない赤ちゃんの口の中には虫歯菌は存在しません。

では、もともと虫歯菌が存在しないにもかかわらず、赤ちゃんの口の中に虫歯菌はどのように侵入するのでしょうか。

赤ちゃんの口の中に虫歯菌を侵入させない対策としてよく聞かれるのが、下記の内容です。

- 大人が使ったスプーン、フォーク、箸、コップなどの食器類を子どもと共有しない

- 大人が食べた食べかけのものを子どもに与えない

- 大人が息を吹きかけて食べ物や飲み物を冷まさない

- 子どもにキスをしない

育児を経験したことがある方なら、一度は聞いたことがあるかもしれませんね。

上記の内容は、これらに注意することで、子どもの口の中に親の唾液の侵入を防いで子どもをむし歯から守ろうとする、現在の日本で一般的に広がっている考え方です。

しかし、2023年8月31日に日本口腔衛生学会は「食器の共有をしないことで、う蝕(むし歯)予防できるということの科学的根拠は必ずしも強いものではありません」という意見を発表しました。

また、「親の唾液に接触することが子どものアレルギーを予防する可能性を示す研究内容が報道されました」との意見も同時に発表をしています。

これは、親と子の食器の共有を推奨するものではありませんが、日本口腔衛生学会は、

- 日々の親子のスキンシップを通して子どもは親の唾液に接触するため、食器の共有を避けるなどの方法で口腔細菌の感染を防ぐことを気にしすぎる必要はない

- 口腔内には数百種以上の細菌が存在し、ミュータンス菌だけでなく多くの口腔細菌が酸を産生し、う蝕の原因となるため、ミュータンス菌だけがう蝕の原因菌となるものではない

- 食器の共有に気を付けた場合でも、子どものう蝕に差はない

との意見を示しています。

親と子は、食事以外でも子どもが生まれた時からスキンシップを図っています。

仮に親子がキスをしなくても、親が子どもを抱っこしながら顔を近づけて話をすることは日常的に行われます。

子育てをする過程では、親子が顔を近づけずに子どもと接触するのは難しいことを考えると、どんな場面においても親の唾液が子どもに接触する可能性はあるといえるでしょう。

これらのことから、子どものむし歯を予防するためには下記のことが重要となります。

- 砂糖など糖分の多い食べ物や飲み物を摂取しすぎない

- 食事や間食の後はすぐに歯みがきをして、歯についた歯垢を除去する

- 子どもが歯みがきをする際は、大人が仕上げみがきをして磨き残しがないか確認する

- 定期的に歯科医院に通い、フッ素の塗布を行う

食器の共有などによる親から子どもへの虫歯菌の侵入を気にしすぎて、親子が楽しく食事ができなくなれば、食事がストレスに感じるようになるかもしれません。

それよりも、毎食後の歯みがきの習慣をつけたり、フッ素の塗布を行ったりすることで、むし歯予防をするようにするとよいでしょう。

また、子どもと接触する機会の多い親の口腔内の虫歯菌を減らすことも、子どものむし歯予防に繋がってきます。

そのため、ママやパパ自身も下記の事項を行っていくことが大切です。

- もし妊娠中にむし歯があるようであれば出産前に治療をしておく

- 定期的に歯科医院に通ってむし歯がないか検診を受ける

- 歯科医院で口の中の歯垢を除去してもらって虫歯菌を減らす

赤ちゃんを抱っこしていると、赤ちゃんは自分の指をママやパパの口の中に入れ、そしてまたその指を自分の口の中に入れてしまうこともあるかもしれません。

ママやパパの口腔内の虫歯菌が少なければ、その分、子どもに虫歯菌を侵入させるリスクを減らすことができます。

ママやパパの口腔内の虫歯菌を減らすことは、子どものむし歯を防ぐ手段の一つになることを覚えておきましょう。

引用 : 日本口腔衛生学会

https://www.kokuhoken.or.jp/jsdh/statement/file/statement_20230901.pdf

食生活の改善でできるむし歯予防

虫歯菌は口の中に糖が入ると、それを分解して酸を作り、口の中を酸性にします。口の中が酸性になると歯のエナメル質が溶けだし(脱灰)、歯をむし歯にしていきますが、唾液の中和作用によって口の中を中性に戻すことで、溶けたエナメル質に含まれるカルシウムやリンが再付着して歯を再石灰化させ、脱灰した部分を修復していきます。

しかし、時間をかけながら哺乳瓶でジュースを飲んだり、ダラダラといつまでも口の中で甘いものを食べたりすると、糖の摂取時間や摂取量が増えるため、歯を溶かす時間や量が多くなってしまいます。

そうすると、口の中を中性に戻して歯を再石灰化するのに時間がかかってしまうため、脱灰と再石灰化のサイクルが乱れ、初期むし歯を元に戻すことが難しくなってしまいます。

歯の再石灰化には時間がかかります。

歯を再石灰化させている間に間食などで再度脱灰が行われると、もう一度始めから再石灰化をする必要がでてきます。

このように、脱灰と再石灰化のサイクルを乱した状態を繰り返すことは、むし歯の進行を早めるきっかけにも繋がるため、お口の中のケアだけではなく、メリハリをつけた食事や間食をすることもむし歯を防ぐ手段になります。

また、睡眠中は再石灰化に必要な唾液の分泌量が少なくなるため、夜食を食べるのはなるべく避けるようにすることも、むし歯予防に繋がります。

子どもの歯のケア

子どもの歯の健康を保つためには、子どもの口の中も清潔に保つ必要があります。

乳歯は柔らかく、虫歯菌が侵入するとむし歯になりやすい歯であるため、お口の中のケアをしっかりとして、子どものために下記のことを行っていきましょう。

乳歯が生える前

乳歯が生える前は歯がないため歯みがきをする必要はありませんが、歯が生えたからと言っていきなり歯ブラシを赤ちゃんの口の中に入れると、びっくりして恐怖を感じる赤ちゃんもいます。

歯が生える前でも清潔にしたママやパパの指で赤ちゃんの口の周りや中を触ったり、口の中に入れても大丈夫なおもちゃで遊ばせたりして、赤ちゃんの口腔感覚を刺激し、口の中に物が入る感覚に慣れてもらうようにしましょう。

乳歯の生え始め

乳歯が生え始めても、すぐに歯ブラシを使って歯みがきをする必要はありません。

赤ちゃんの口の中は唾液の量が多いため、自浄作用が働きます。また、まだ歯も小さいため、食後に歯の汚れを水で湿らせたガーゼや綿棒などで拭き取ってあげる程度でも大丈夫です。

汚れはガーゼなどで拭き取りますが、歯の本数が増えてくると歯ブラシを使うようになるため、このころから赤ちゃん用の歯ブラシで遊ばせたりして、口の中に歯ブラシが入る感覚に慣れてもらうようにしましょう。

上の前歯が生えてきたら

いよいよ歯ブラシで歯みがきを開始していきましょう。

食後に赤ちゃんに歯ブラシを渡して、まずは遊び感覚で自分で歯みがきをしてもらうようにします。その後、大人が優しく仕上げみがきをしてあげます。

まだ唾液の分泌が十分な時期でもあるため、もしも、赤ちゃんが歯みがきを嫌がるようであれば、赤ちゃんの機嫌を優先して機嫌のいいときに歯みがきをするなどして、歯みがきが嫌いにならないようにしましょう。

奥歯が生え始めるころから

奥歯の生え始めは1歳半前後です。

この頃になると離乳食が進み、歯にも汚れが付きやすくなってくるため、引き続き歯みがきを習慣化してお口の中を清潔に保つようにします。

また、この頃からは歯科医院でも定期健診を受け、むし歯の確認やお口の中のクリーニングをすることも開始し、同時に歯科医院でフッ素の塗布をしてもらえば、一層むし歯予防の効果を高めることができます。

もしも、子どもが歯みがきを嫌がって習慣化が難しいようであれば、歯みがき粉の味を変えたりして、歯みがきが楽しいと思ってもらえる環境を作ってあげるといいでしょう。

子どもが1人で歯みがきをした場合、どうしても磨き残しが出てきます。

歯の裏や奥歯の汚れなど、歯ブラシをあてるのが難しい場所に磨き残しがないか確認して、できれば永久歯が生え揃うころまでは大人が仕上げみがきをしてあげるのが理想的でしょう。

食後は30分ほど経ってから歯みがきをする方がいいと言われることがありますが、これはむし歯予防のためではなく、歯が酸で溶けていく「酸蝕症(さんしょくしょう)」についてのアドバイスであるとされています。

日本小児歯科学会でも、むし歯予防のためには「通常の食事の時は早めに歯みがきをして歯垢とその中の細菌を取り除いて脱灰を防ぐことの方が重要です」と提言しています。

食後はなるべく早く歯みがきをして、食べかすや歯垢の除去をするようにしましょう。

参考資料: 日本小児歯科学会 | 食後の歯みがきについて

むし歯についてですが、歯に色がついたり、穴があったり、痛みがあったりする以外に、親が子どもの歯の仕上げみがきをしているときなどで、子どもの歯が「むし歯かもしれない」とわかるような方法はありますか。

実は、仕上げみがきをするときにデンタルフロスを使うことで、むし歯を見つけることができるんです。

デンタルフロスを使うとき、健康な歯と歯の間ではフロスはスムーズに滑ります。

でも、むし歯がある場合、歯のエナメル質が損傷しているので、フロスが引っかかったり、糸がよれたり、場合によってはフロスが切れてしまったりすることもあるんですよ。

歯と歯が咬み合わさる面にむし歯があれば、目で見てもすぐにむし歯を見つけられるけど、歯と歯の間にできたむし歯は重なってて、目で見るだけでは見つけにくいんですよね。それなのにむし歯ができやすい場所でもあるから、デンタルフロスがスムーズに滑るかを確認しながら仕上げみがきをするのは、むし歯を見つけるためにも効果があります。

お子さんの仕上げみがきをしているときにこのような状況があれば、むし歯の可能性があり注意が必要なので、むし歯かどうか歯科医に相談してみるといいよね。

乳幼児期のむし歯が将来の歯の健康に与える影響

これまでにも記してきた通り、大人になっても健康な歯を維持するためには、乳歯が生え始めたときからむし歯にならないよう注意をして、歯の健康を保つ必要があります。

乳歯がむし歯になると、歯並びが悪くなったり、永久歯もむし歯になりやすくなったりします。

永久歯が重度のむし歯になった場合、抜歯をするケースがあります。それにより、歯がない状態では食べものを噛むことが難しくなったり、歯並びが悪くなったりするため、インプラントや入れ歯、ブリッジなどの治療を進めることになります。

これらの治療には大きな費用がかかったり、手入れが難しかったりするデメリットもあります。

子どものうちから将来の歯の健康について考え、お口の中のケアをしたり、定期的に歯科医院を訪れて歯のクリーニングをしてもらったりすることが、将来の歯の健康に繋がっていきます。

厚生労働省は「80歳になっても自分の歯を20本以上保とう」という「8020(ハチ・マル・二イ・マル)運動」を促進しています。

高齢者になっても自分の歯で美味しく食事ができるよう、むし歯になりやすい乳幼児期の歯の健康についてしっかりと向き合い、子どもが成人になっても歯の健康が保たれるようママやパパが一緒になって子どもの歯の健康を守っていきましょう。

参考資料: 厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト : 8020運動とは | e-ヘルスネット(厚生労働省)

まとめ

むし歯を防ぐためには、毎食後に歯みがきをしたり、食生活を見直してだらだら食べをなくしていったりする必要があります。

また、綺麗に歯みがきをしているつもりでも歯垢が歯に溜まってしまうこともあります。

自宅での歯のケアはもちろん、歯の健康で気になることがあれば歯科医に相談したり、定期的に歯のクリーニングをしてもらったりして歯の健康を保つことが大切です。

永久歯が生え揃っても、それらがしっかり石灰化されるまではむし歯になりやすい状態が続くため、歯が生え始めたときから親子で歯のケアについて取り組んでいきましょう。